ごきげんよう。

「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。

当ブログ運営しているケンタロウです。

最近よく聞くようになった「Google Gemini」。

そのパワフルさに魅力を感じてはいるけれど、

「思ったように使いこなせない」

「プロンプトがワンパターンで効果が薄い」

そんなモヤモヤを抱えていませんか?

実は、Google Geminiを本当に活用するには“中級者向けの設計思考”がカギなんです。

基本操作を覚えただけでは、Geminiの真価は引き出せません。

最短で成果を出したいなら「プロンプト設計の質」を高めるしかない

──これが私の実体験に基づく結論です。

そこで今回の記事では、Google Geminiで一歩抜きん出るための中級者向けプロンプト設計テクニックを、5つに厳選してご紹介します。

「他の人と同じじゃ物足りない」

「仕事や副業に活かせる本格的な使い方を知りたい」

という方に、きっと役立つ内容です。

読み終える頃には、あなたのGoogle Geminiが“使える相棒”へと進化しているはずです。

Google Geminiとは?基本を押さえて応用へつなげよう

Google Geminiの概要とできること

Google Geminiは、Googleが提供する生成系AIサービスのひとつであり、文章生成・要約・翻訳・コード生成など多岐にわたる用途に対応しています。

シンプルなチャットボット機能にとどまらず、クリエイティブなアウトプットや業務効率化を支援するAIとして、急速に注目を集めています。

特に注目すべきは、Google独自のデータと連携した自然な応答精度です。

Google検索やYouTube、Gmail、Googleドキュメントといった既存のツールとシームレスに連携できるため、「AIを使うために別ツールを開く」必要がないというのが、大きな利点のひとつといえるでしょう。

また、対応している言語の数も多く、多国籍チームでの業務や海外向けコンテンツ制作にも活用の余地がある点は見逃せません。

初心者と中級者で異なる使い方の視点

Google Geminiを使い始めたばかりの初心者は、単純な質問に対する回答や、短文での翻訳・要約といった機能を使って、AIとのやりとりに慣れていくケースが多いでしょう。

一方で、中級者になると求められるのは「アウトプットの質の高さ」と「再現性」です。

単に「○○について教えて」と尋ねるだけでは得られない、精緻な情報や構造化された文章が必要になります。

中級者は、Geminiに対して「何を、どのように、なぜ求めるのか」という指示を、より論理的に組み立てる必要がある段階に突入します。

このステップでつまずくかどうかが、成果に直結するポイントです。

なぜ中級者になるとプロンプトが重要になるのか

中級者になると、Google Geminiの可能性を「試す」フェーズから、「活用する」フェーズに移行します。

つまり、「出力結果をどこまで目的に合わせてチューニングできるか」が問われるわけです。

このときカギとなるのがプロンプト(指示文)の設計力です。

曖昧な質問では曖昧な答えが返ってきます。

ですが、適切な構造と意図を込めたプロンプトを用いれば、精度も実用性も飛躍的に向上します。

たとえば

「ブログ記事の見出しを作って」

と頼むだけでは物足りませんが

「SEOを意識した見出し案を5つ、数字やキーワードを含めて提案して」

と具体的に伝えることで、より的確で目的に即した提案を得ることが可能になります。

また、プロンプト次第で得られる情報の深度や構成の整い方が変わるため、ビジネス文書の草案作成や、マーケティング企画書のドラフト作成など、実務的な場面でもその差は顕著に表れます。

このように、中級者にとってプロンプト設計とは「武器」であり「土台」でもあります。うまく設計できれば、同じGeminiを使っていても成果はまったく異なるものになります。

中級者がぶつかる壁とよくあるプロンプトの課題

単純な命令では得られない出力が増える理由

Google Geminiを使い始めた頃は、短い一文で欲しい情報が返ってくる手軽さに魅力を感じます。

しかし、使い慣れてくると

「なんだか期待通りの答えが出なくなった」

という壁にぶつかる人も多いのではないでしょうか。

これは、単純な命令文ではAIの能力を引き出しきれないからです。

AIが返す答えは、あくまで「入力されたプロンプト」に強く依存しています。

たとえば「ブログ記事を書いて」とだけ指示しても、出力はあくまで一般的な構成のテンプレートに近いものになってしまいます。

中級者になると、求めるアウトプットの水準が上がるため

「何について」

「どのように」

「どんなトーンで」

といった文脈や意図まで含めてAIに伝える必要があります。

単純な命令では、こうした文脈や詳細条件が欠落しやすく、結果として期待に応えない曖昧な回答や、見当違いな情報が返ってきてしまうのです。

曖昧なプロンプトが引き起こす3つの問題

曖昧なプロンプトとは、指示の中に主語や目的が不明瞭だったり、結果の期待値が伝わらないものを指します。これが招く問題は、決して小さくありません。

まずひとつめは、回答のズレです。

「SEO記事のタイトル案を出して」

とだけ伝えた場合、ジャンルや対象読者が明示されていないため、AIが生成する内容に一貫性がなくなります。

二つ目は、情報の薄さです。プロンプトが曖昧だと、AIは広く一般的な表現でぼかした回答を返しがちです。

そのため、具体的な数字や専門性が欠け、読者の信頼を得にくいコンテンツになってしまいます。

三つ目は、修正に時間がかかる点です。

曖昧なプロンプトで得た出力は、意図に合わない部分が多いため、結果的に再編集や再指示の手間が増えます。

時間を節約するはずのAI活用が、逆に負担になってしまうという本末転倒な結果にもなりかねません。

精度を上げるには「情報の前提」と「目的」の明確化が鍵

Google Geminiを使いこなすには、AIに何をさせたいかだけでなく、どういう前提で動いてほしいかをきちんと伝えることが重要です。

たとえば

「ビジネス向けのプレゼン資料を作成して」

と指示するよりも

「IT業界の社内向け説明会で使用する、PowerPoint形式のプレゼン資料を、5枚以内で要点をまとめて作成して」

と依頼すれば、出力の方向性と構成の精度は格段に高まります。

プロンプト設計で欠かせないのは、目的の明示です。

「誰に向けたものか」

「どのように使うのか」

「最終的にどうしたいのか」

といった情報を含めることで、Geminiは“ただの答えを返すAI”から“目的に応じた提案ができるツール”へと変わります。

中級者としてGoogle Geminiを活用していくなら、「何をしてほしいか」ではなく「どうしてそれをしてほしいのか」を含めた指示が必要不可欠なのです。

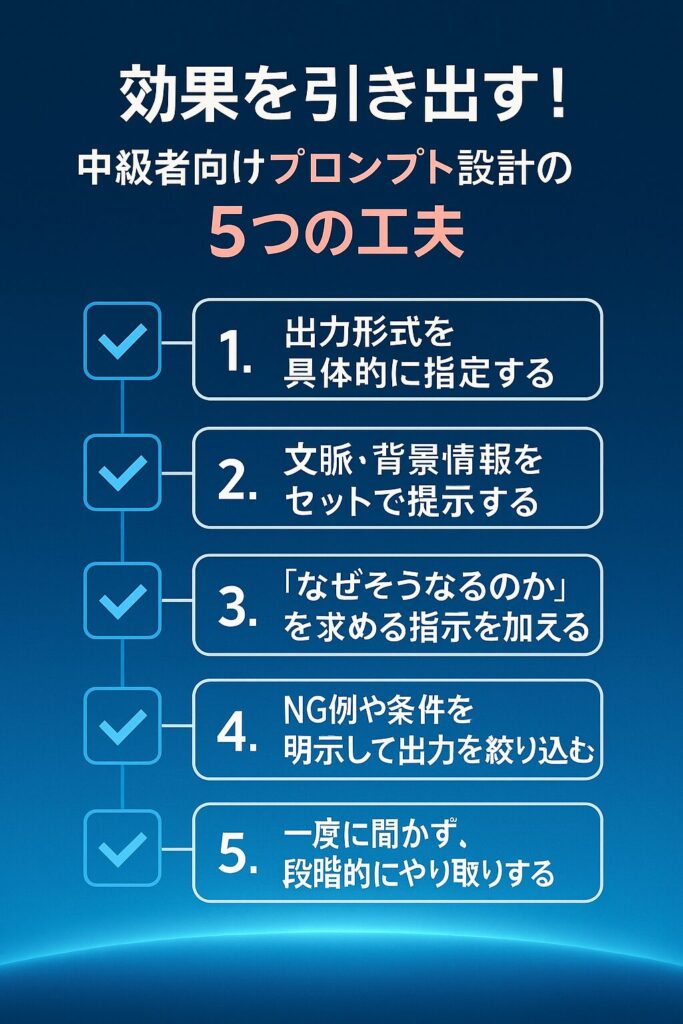

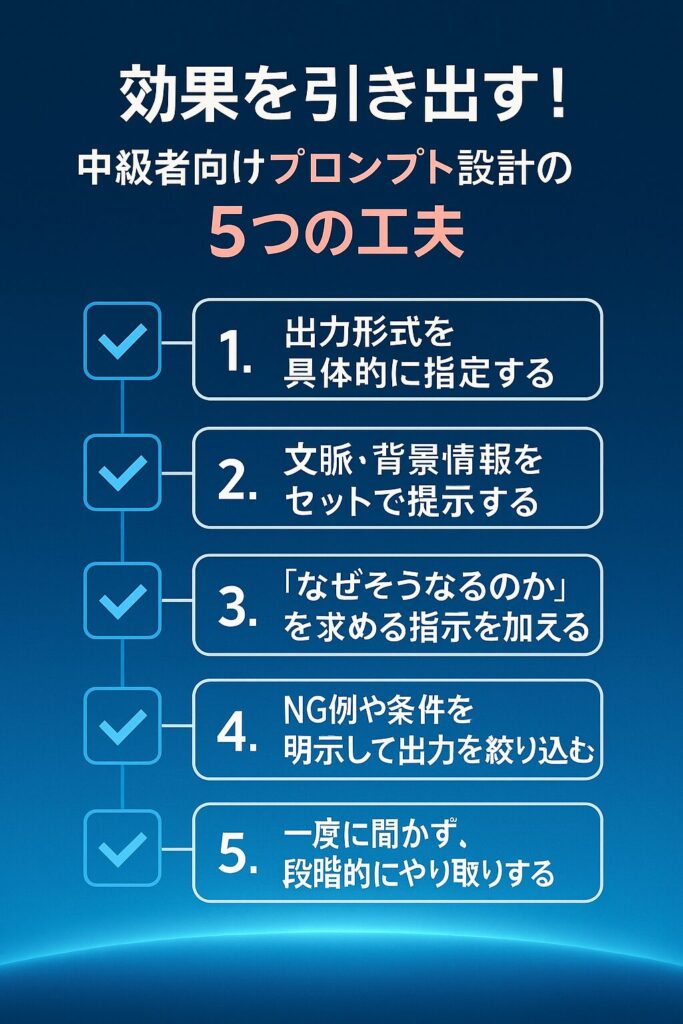

効果を引き出す!中級者向けプロンプト設計の5つの工夫

1. 出力形式を具体的に指定する

Google Geminiのパフォーマンスを引き出すには

「どういう形で答えてほしいか」

を最初に明確にしておくことが不可欠です。ただ情報を求めるだけでは、一般的で抽象的な出力になりやすく、実務でそのまま使えるレベルにはなりにくい傾向があります。

たとえば

「商品紹介の文章を作って」

と指示する代わりに

「300文字以内で、見出し+本文のセット形式で、メリットを中心に書いて」

と伝えるだけで、Geminiは目的に即した構成を理解しやすくなります。

AIはあいまいな条件よりも、明確な型やルールに強いため、出力形式の明示はその特性を活かすベースとなります。

2. 文脈・背景情報をセットで提示する

出力の質を高めるもう一つのカギが「文脈」の提供です。

AIは万能に見えますが、ユーザーの意図や背景を理解できるわけではありません。

そのため、事前に設定された前提情報があるかないかで、出力の精度に大きな差が出ます。

たとえば

「新商品の告知文を作成して」

と伝えるよりも

「20〜30代の女性向け、インスタ映えするスイーツを紹介する文章を、販促用に」

と具体的なターゲット層や目的を伝えた方が、Geminiが適したトーンや表現を選びやすくなります。

中級者が意識すべきは“先回りの情報設計”です。AIが迷わないように導線を敷く、それがプロンプトにおける文脈設計の本質です。

3. 「なぜそうなるのか」を求める指示を加える

AIの出力に納得感を持たせたいときには、理由や根拠をセットで求めるプロンプトが効果的です。

ただの回答ではなく、その裏付けまで含めて提案させることで、より実践的なヒントやアイデアを引き出すことができます。

たとえば

「タイトル案を10個出して」

とするのではなく

「SEO視点で上位を狙える理由と一緒に、タイトル案を10個提案して」

とすれば、Geminiが選定の背景まで論理的に補足してくれる可能性が高まります。

“答えだけ”ではなく“考え方ごと引き出す”姿勢が、中級者の設計スキルをより深く磨いてくれます。

4. NG例や条件を明示して出力を絞り込む

AIの強みは膨大なパターンを生成できることですが、それゆえに望まない方向の出力も多く含まれがちです。

そこで効果を発揮するのが、NGワードや禁止条件を明示する工夫です。

たとえば

「誇張表現は避けて」

「30文字以内で」

「ネガティブな言葉を使わずに」

といった条件を加えることで、出力の精度と一貫性が大幅に向上します。

AIは自由度が高すぎると逆にミスが増えるため、あえて“枠を作ってあげる”ことが、中級者に求められる設計視点です。

5. 一度に聞かず、段階的にやり取りする

一つのプロンプトで全てを済ませようとすると、情報が分散しすぎて、Geminiが最適な出力を選びにくくなります。

中級者に必要なのは「段階的なやりとり」の視点です。

まずは、テーマだけを伝えて概要を出させ、次に方向性や構成、最終的に本文というように、ステップごとに明確な目的を持って進めることで、出力精度も高まり、修正の手間も減ります。

“会話しながら作る”感覚を持つことが、Google Geminiをプロフェッショナルなツールとして活かすための鍵になります。

よくある疑問とその回答【FAQ】

GeminiのプロンプトはChatGPTとどう違う?

多くのユーザーが感じる疑問のひとつが、Google GeminiとChatGPTのプロンプト設計の違いです。

両者は同じく生成系AIとして注目されていますが、出力傾向や反応パターンには明確な違いがあります。

ChatGPTは、OpenAI独自のトレーニングデータに基づいて設計されており、会話の自然さやストーリーテリングに強い反面、Google独自の情報リソースとの連携には制限があります。

一方、Google Geminiは、Gmail・YouTube・Google検索などの既存サービスとの統合性が特徴で、Googleの豊富なデータベースと連携しやすい構造になっています。

そのため、「検索性の高い情報の抽出」「既存データの整理・要約」といった用途で、Geminiはより正確な出力を期待できます。

ただし、どちらが優れているというよりも、目的や利用シーンによって使い分けることが肝心です。

Google Geminiは、情報整理や要約・業務文書の作成に強みを発揮する傾向があります。

うまく出力されないときはどう改善すべき?

「思っていた出力と違う」

──これはAI活用者なら誰もが一度は感じる壁です。

特にGoogle Geminiは、プロンプトの設計次第で出力が大きくブレやすい傾向があります。

そのようなときにまず確認すべきは、プロンプト内に「目的」「条件」「対象者」が明記されているかどうかです。

たとえば

「SNS投稿文を作成して」

ではなく

「20代女性向けのInstagram用キャッチコピーを30文字以内で、絵文字を含めて作って」

のように、具体的な指示を加えるだけで出力の方向性が大きく改善されます。

また、一度に完璧な回答を求めない姿勢も大切です。

全体を3ステップに分けて聞き直す、あるいは

「この出力のどこが不適切なのか」

をGeminiにフィードバックすることで、AI自身が学習のような形で調整を行う場合もあります。

最も重要なのは“試行錯誤を前提にすること”。

プロンプト設計は固定解ではなく、ユーザーとの対話の中で精度が高まっていくものだと理解しておくと良いでしょう。

英語で指示した方が精度は高いの?

Google Geminiは日本語に対応していますが

「英語で書いた方が出力の質が良いのでは?」

と感じたことがある方も少なくないはずです。

実際、英語でプロンプトを設計すると、よりニュアンスの細かい部分が反映されやすいという意見は多く聞かれます。

これは、AIが英語ベースでトレーニングされている比率が高いためです。

ただし、近年のGoogle Geminiは日本語モデルの精度向上が著しく、日常的な業務用途や文章作成において、大きな違いを感じないケースも増えています。

したがって、日本語で試して精度が不十分と感じた場合のみ、英語に切り替えて再実行するという柔軟な使い方が現実的です。

無理に英語で書く必要はなく、まずは日本語で明確なプロンプトを設計することが前提。

そのうえで比較しながら活用することが、今のGeminiの特性を活かす最適解と言えるでしょう。

プロンプト設計に役立つ補助ツールやテクニック

Geminiと併用したいプロンプト支援ツール

Google Geminiの可能性を最大限に引き出すには、単体での操作だけでなく、周辺ツールとの連携が鍵を握ります。

特に中級者にとっては、プロンプト設計そのものを補助してくれるツールの存在が、出力精度や作業効率に直結します。

たとえば、構文テンプレートを提示してくれるWebアプリや、プロンプトの検証・改善履歴を記録できるノートアプリなどが挙げられます。

これらを活用することで、過去に効果があった構成や表現を再利用できるため、Geminiとの対話もより戦略的に進められます。

また、テキスト分割ツールや文章校正ツールを併用すれば、プロンプトの冗長化や主旨のブレを未然に防ぐことができる点も大きなメリットです。

Geminiは与えられた情報に忠実に応える特性があるからこそ、その「入力の質」を外部ツールで整えるという視点が重要になります。

中級者が参考にすべきプロンプト事例集

プロンプト設計に慣れてくると、次に求められるのが「応用例の引き出しの多さ」です。

いくら構文や構成を理解していても、実際の場面にどう当てはめるかは、経験値とインプットの質で差がつく部分になります。

そこで有効なのが、実績のあるプロンプト事例をストックしておくことです。

たとえば、商品レビューの生成、ビジネスメールの自動化、LP文案の提案など、ジャンル別に成功例を見比べておくと、自分の目的に応じた設計がしやすくなります。

加えて、失敗事例の分析も学習効果が高いポイントです。

「どうしてこの出力になったのか」

「どの指示が足りなかったのか」

を検証する癖をつけておけば、Geminiとのやり取りにおける再現性や精度が安定しやすくなります。

すぐに使えるプロンプトの引き出しがあるかどうかが、中級者と上級者の分かれ道になるといっても過言ではありません。

プロンプト改善のPDCAを回す考え方

効果的なプロンプト設計に近道はありません。小さな検証と改善を繰り返す姿勢こそが、Gemini活用の本質といえるでしょう。

まず大切なのは、「Plan=設計」の段階で目的・ターゲット・構成を明示したプロンプトを立てることです。

次に「Do=出力」の内容をしっかり確認し、「Check=検証」でどこが不十分だったかを明文化して記録します。

そのうえで、「Action=改善」へとつなげていくことで、プロンプト自体が“資産”として蓄積されていきます。

このサイクルを意識するだけで、GeminiはただのAIではなく、自分専用のアシスタントのような存在へと進化していきます。

安定して高品質な出力を得るためには、一度作って終わりではなく、繰り返し改善する習慣が何よりも重要です。

まとめ~Google Geminiで中級者が成果を出すには?~

結局、何をすれば差がつくのか?

Google Geminiを使いこなす中級者にとって、「他と差をつける要素」はプロンプト設計に集約されます。

ただ言葉を並べるだけの使い方では、成果には結びつきません。

このブログで紹介してきた通り、出力形式の指定、文脈と背景の共有、条件付きの指示や分割ステップでのやりとりなど、細かな設計によってGeminiの精度は大きく変わります。

さらに、補助ツールによるプロンプトの可視化や、事例の蓄積・比較、PDCAによる改善サイクルを取り入れることで、自分なりの「再現性のある使い方」が構築できるようになります。

単にAIを使うのではなく、“設計して活かす”視点を持つこと。この差が、成果に表れる最大の分岐点です。

次に読むべき関連記事のご案内

ここまでお読みいただきありがとうございます。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!