ごきげんよう。

「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。

当ブログ運営しているケンタロウです。

最近

「ChatGPTって基本操作はわかったけど、もう一歩踏み込んだ使い方が知りたい」

という声をよく耳にします。

実際に、最初のうちは質問に答えてもらうだけでも驚きがあるものの、中級者になると“物足りなさ”を感じ始めるのが正直なところではないでしょうか?

そんなあなたにこそ知っていただきたいのが、ChatGPTの「応用機能」です。

この記事では、中級者が知らないと損する7つの活用テクニックをご紹介します。

たとえば、文章の自動構成やプロンプト設計のコツ、他ツールとの連携など、日常の作業効率を一気に高めるアイデアが満載です。

「ただ使うだけ」から「使いこなす」へ。このステップアップを目指す方は、ぜひ続きをチェックしてみてください。

ChatGPT中級者が陥りがちな“停滞”とは?

基本操作だけでは見えてこない限界

ChatGPTをある程度使いこなしてくると、最初の頃のような「便利さの感動」が薄れてくることがあります。

質問に答えてくれる、文章を整えてくれる、翻訳もできる——そんな「基本的な使い方」だけでは、やがて壁にぶつかるのが自然な流れです。

なぜなら、基本機能の繰り返しだけでは、成果や効率の限界が見えてしまうからです。

たとえば、簡単な文章の校正やアイデア出し程度で止まっていると、次第に「ChatGPTって結局これ以上何ができるの?」という疑問が生まれがちです。

これは、ChatGPTが持つ潜在能力を「引き出す方法」を知らないまま、基本操作だけに留まってしまっている状態です。

ある意味、中級者ならではの“もったいない使い方”と言えるかもしれません。

そのため、次のステップとしては、「自分の目的に合わせてカスタマイズして使う」発想が求められます。

この転換ができるかどうかで、ChatGPTの実用価値は大きく変わってきます。

よくある中級者の悩みとは

ChatGPTの利用経験がある程度ある方からは、以下のような声が少なくありません。

「似たような回答ばかりで飽きてきた」、「具体性に欠ける」「思っていたほど役立たない」といった不満です。

これらの悩みの根底には、活用目的が曖昧なまま使ってしまっているという課題があります。

ChatGPTは非常に柔軟で高度な言語モデルですが、それを“人間側がどう扱うか”で出力の質は大きく左右されます。

プロンプト(指示文)の設計が甘かったり、出力の精度を高めるための工夫が不足していると、思い通りの答えが得られないということも頻繁に起こります。

また、特定の業務に特化した活用法を知らないことで、日常業務との結びつきが感じられず、「結局、手動の方が早いのでは?」と感じてしまう方も少なくありません。

このような「停滞感」や「活用限界の錯覚」を打破するには、次章でご紹介する“応用機能”の理解と実践が鍵になります。

たとえば、文章のスタイルを指定して「プロ風」に仕上げたり、構造化されたリストを生成させたり、他ツールと連携して業務フローを自動化するなどの使い方があります。

つまり、ChatGPTをより深く使いこなすための知識と視点こそが、今の停滞から抜け出すための第一歩なのです。

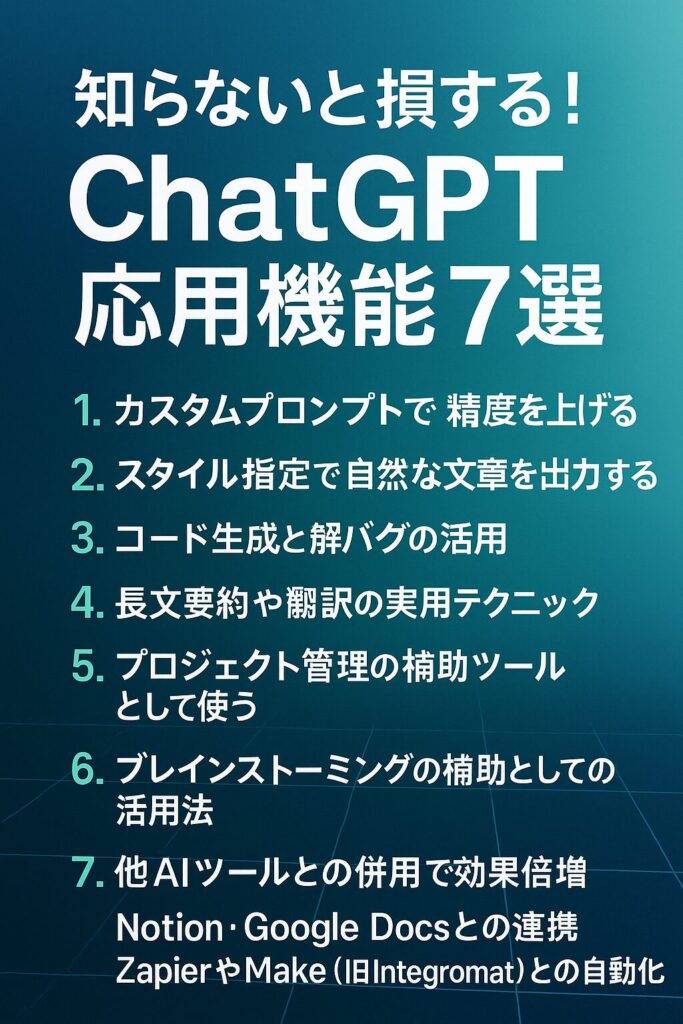

知らないと損する!ChatGPT応用機能7選

1. カスタムプロンプトで精度を上げる

ChatGPTを日常業務に役立てたいなら、「プロンプト(指示文)」の設計が鍵になります。

ただ質問するだけでは、どうしても曖昧な回答になりがちです。

しかし、目的を明確にした構文で指示を出せば、欲しい情報を的確に引き出せるようになります。

たとえば

「〜についてブログ記事の導入文を、親しみやすい語り口で300文字以内に書いてください」

と具体的に依頼することで、狙い通りの結果に近づけるのです。

2. スタイル指定で自然な文章を出力する

ビジネス用途やブログ執筆において、「文章のトーン」を使い分けることは非常に重要です。

ChatGPTでは、「丁寧に」「カジュアルに」「説得力をもたせて」などのスタイル指定が可能です。

この一手間が文章全体の印象をガラリと変えるため、特にライティングに活用する場合は大きなメリットとなります。

読者ターゲットに合わせた出力ができれば、記事の滞在時間や共感度にも好影響を与えられます。

3. コード生成とデバッグの活用

Web制作やアプリ開発の現場では、簡単なスクリプトやCSSの調整にChatGPTを活用する中級者も増えています。

具体的には、「〇〇という条件のときだけボタンを表示させるJavaScriptコードを生成して」と依頼することで、汎用性のあるコードを短時間で用意することができます。

また、既存コードのデバッグやエラー解析の補助としても有用で、特定のエラーメッセージを貼り付けるだけで解決のヒントを得られる場面も多々あります。

4. 長文要約や翻訳の実用テクニック

中級者が見逃しがちなのが、長文コンテンツの要約機能です。

たとえば、1万字近いホワイトペーパーを読み解く時間がないときに、「3行で要約して」などの依頼をすれば、時短と理解を同時に実現できます。

さらに、翻訳もただの直訳ではなく、意図に応じて意訳が可能な点もポイント。

ビジネス文書でニュアンスを崩さない訳出ができれば、国際的なやりとりにも安心して使えるでしょう。

5. プロジェクト管理の補助ツールとして使う

ToDoリストやガントチャートの設計にも、ChatGPTは活躍します。

「今週のタスクを優先度順に並べて」

と依頼すれば、状況に応じた作業スケジュール案が提示されるため、作業の段取りがスムーズになります。

また、プロジェクトのステークホルダーとのやりとりを想定した文案作成や、報告資料の文章校正にも柔軟に対応可能です。

6. ブレインストーミングの補助としての活用法

アイデア出しの段階で思考が停滞したとき、ChatGPTの

「発想の補助機能」

は効果的です。

特定のテーマに対して

「他にどんな視点が考えられますか?」

と聞くだけで、異なる角度からのヒントが得られます。

特にコンテンツ制作や商品企画、マーケティング施策の初期段階で、人間の盲点を補ってくれるという意味で大きな価値を発揮します。

7. 他AIツールとの併用で効果倍増

Notion・Google Docsとの連携

ChatGPT単体では対応しきれない作業も、他ツールと連携させることで効率化が可能です。

たとえば、Notionに要約された議事録を自動転記するといったフローを構築すれば、情報整理の手間を大幅にカットできます。

Google Docsでは、下書きをChatGPTで作成し、整えた文書を即座に共有するなど、業務スピードを損なわない連携が可能です。

ZapierやMake(旧Integromat)との自動化

特定のトリガーをもとにChatGPTを動作させるといった自動化も、業務効率を劇的に上げる要素の一つです。

たとえば、フォームからの入力を受け取ったら、ChatGPTが返信文を生成し、それをメールで自動送信する——といった処理は、非エンジニアでも手が届くレベルの自動化になってきました。

「日常的に繰り返す業務を減らしたい」という方には、ぜひ一度検討してみる価値があります。

中級者が気をつけたいChatGPT活用の落とし穴

出力の信頼性とファクトチェックの必要性

ChatGPTを中級者レベルで使い始めた頃に、最も注意すべき点は

「出力内容を鵜呑みにしない姿勢」

です。

生成AIの強みは、膨大な情報から瞬時に“それらしい答え”を出せる点にありますが、それは必ずしも「正しい情報」であるとは限らないという事実を忘れてはなりません。

たとえば、歴史的事実や医療・法律関連の情報など、誤った出力が重大な影響を与える分野では、必ずファクトチェックを行う必要があります。

「自動で出してくれるから便利」

という思い込みが、信頼性を軽視する姿勢を生み、結果として信用問題に発展しかねないのです。

特にSEOライティングやコンテンツ制作の現場では、引用元が曖昧なまま記事化することがリスクとなるケースもあります。

ChatGPTを活用する中級者こそ、「出力の質=情報の正確性」ではないという認識を持ち、常に人間の目で検証する習慣が欠かせません。

このひと手間を惜しまず重ねることで、AIと信頼性のバランスを取った高品質なアウトプットへとつながっていくのです。

依存しすぎることで思考力が鈍るリスク

ChatGPTの利便性に慣れてくると、「とりあえず聞けば答えてくれる」という安心感が生まれます。

その反面、考える前にChatGPTを開くという行動パターンが定着してしまうと、自分で考える力が徐々に衰えるというリスクが生じます。

たとえば、ビジネスシーンにおいてアイデアを出すとき、かつてなら自分なりに調べ、仮説を立てて検証するというプロセスを踏んでいたはずです。

しかし、今は「アイデアを10個出して」とChatGPTに投げれば即座に回答が得られるため、自発的に考える機会が減少しがちです。

この思考のショートカットこそが最大の落とし穴です。

特に中級者レベルになると、「活用しているつもりで、実は依存している」という状態に陥ることがあります。

AIはあくまで補助的な存在であり、自分の判断軸を持った上で使いこなすことが重要です。

創造的な発想や深い分析を要する場面では、AIの提案をヒントにすることはあっても、最終的な意思決定は人間自身で行うべきです。

このバランスを意識しないまま、すべてをAIに任せるような思考回路に陥ってしまうと、本来のスキル向上が停滞しやすくなるでしょう。

中級者が次のステップに進むためには、ChatGPTを「考えの土台」に使う発想へ切り替えることが求められます。

実際にどう使えばいい?中級者向けChatGPTの活用フロー

目的に応じたプロンプトの設計手順

ChatGPTを中級者として活用する際、最も重要なのが

「目的に沿ったプロンプト設計」

です。

なんとなく質問を投げかけるだけでは、出力の内容にブレが生じ、意図と異なる答えが返ってくるケースが少なくありません。

そのためには、まず自分がChatGPTに

「何をしてほしいのか」

を具体的に整理する必要があります。

たとえば、ブログ記事の下書きを作成したいのか、商品説明を要約したいのか、それとも企画アイデアを広げたいのか。

このように、最終的な成果物のイメージを明確にしてから指示を出すことで、出力精度が格段に向上します。

そのうえで、以下のような構成をプロンプト内に取り入れると効果的です。

①背景(目的や読者層)、②タスクの内容、③トーンや文体の指定、④出力形式の希望(例:リスト、箇条書き、本文など)。

この4要素を含めたプロンプト設計を意識すれば、ChatGPTが意図に沿った文章や情報を返してくれる確率が大きく高まります。

重要なのは、「短く簡潔に伝える」よりも「具体的かつ詳細に伝える」ことです。

AIは人間の行間を読み取ることができません。そのため、情報を出し惜しみせず、文脈を明示的に伝えることが成功のカギになります。

日常業務での応用イメージ

中級者が実際の現場でChatGPTを活用するには、「どこに組み込むか」を意識したフロー設計が求められます。

たとえば、毎週の定例会議で使用する報告書を作成する場合、入力項目(数値や進捗情報)をまとめたうえで、ChatGPTに「この内容をもとに上司向けにフォーマルな報告文を作成してください」と依頼することができます。

このように、人間が情報の取捨選択を行い、整えた素材をChatGPTに渡すことで、情報処理のスピードと精度が両立されます。

また、Webライティングでは

「SEOキーワードをもとに記事構成案を作成してください」

と依頼することで、初期段階の設計工数を短縮できます。

さらに、社内のメール文作成や提案資料の文章校正、SNS投稿のテンプレート作成など、業務に応じたテンプレ化によって、再利用性の高いAI出力を実現できます。

重要なのは、「とりあえず聞く」ではなく、「ここでAIを使うと効果的だ」と狙いを持って活用する視点です。

このようなワークフローを意識しておくと、ChatGPTが“ただの質問箱”ではなく“作業効率化の戦略的ツール”として機能していくのです。

よくある質問(FAQ)

中級者とはどのレベルを指すの?

ChatGPTにおける「中級者」とは、基本的な使い方(質問・翻訳・文章生成など)をすでに理解し、さらに応用的な活用を模索している段階を指します。

単に「答えをもらう」ことを目的とせず、自分の目的に合わせて指示文(プロンプト)をカスタマイズし始めているユーザーが該当します。

たとえば、SEOライティングの下書きを依頼したり、事業の企画案を整理させたりするなど、日常業務に実用的に落とし込もうとする姿勢が見られる段階です。

一方で、出力の精度に不満を持つことも増えてくるのがこのレベルの特徴であり、まさに次のステージへ進むための“伸び悩みゾーン”でもあります。

プロンプトがうまくいかないときの対処法は?

ChatGPTに期待する回答が得られない場合、まず見直すべきはプロンプトの構成です。

一文が曖昧だったり、前提が共有されていないと、出力は的外れになりやすくなります。

そんなときは、「誰向けなのか」「どんな目的なのか」「どの形式で出力してほしいのか」をプロンプトに明記するようにします。

また、ChatGPTが理解しやすいように、短くても意味のある情報を順序立てて伝えることが重要です。

一度の指示で完璧な出力を求めず、段階的に調整していくスタンスを持つことが、結果的に満足度の高いやり取りにつながります。

どうしても精度が上がらない場合は、出力された文章をたたき台とし、人間側で方向性を明示しながら再指示するのが有効です。

無料版と有料版でできることに違いはある?

はい、無料版と有料版(ChatGPT Plus)には明確な違いがあります。

特に大きな差は、利用できるAIモデルの性能です。

無料版は旧バージョン(GPT-3.5)を使用しているのに対し、有料版では最新版のGPT-4(GPT-4-turboなど)が利用可能になります。

その結果、文章の自然さ、長文処理の安定性、指示に対する解釈の精度に大きな差が生じます。

また、有料版ではファイルのアップロード、プラグイン、カスタムGPTの使用など、応用的な機能も充実しています。

中級者以上の活用を目指すなら、有料版への移行は作業効率と出力品質を一段階引き上げるための有力な選択肢といえるでしょう。

まとめ~ChatGPTを“使いこなす”ために必要な視点とは?~

応用機能を知って広がる可能性

ChatGPTを中級者レベルで活用する際、鍵となるのは「応用機能をどれだけ理解し、使い分けられるか」です。

基本的な質問応答のフェーズを抜けた先にあるのは、ツールとしての真のポテンシャルを引き出す領域です。

カスタムプロンプトによる精度向上、文章スタイルの最適化、コードの生成やデバッグ、さらには翻訳や要約といった複雑な作業まで、ChatGPTの応用機能は想像以上に広範囲にわたります。

それらを理解し、目的に応じて自在に組み合わせるスキルがあれば、日常業務・ライティング・企画・タスク管理など、多くの領域で確かな成果につながる可能性が生まれます。

そして、その先には「AIを使って何ができるか」ではなく、「AIをどう活かすか」を主体的に考えるマインドが求められる段階が訪れます。

迷ったらまず試してみる姿勢が大切

ChatGPTを使いこなす上で、最も大切なのは「試すことを恐れない姿勢」です。

プロンプトがうまく設計できなかったり、思い通りの出力が得られないときもあります。

しかし、そこにこそ学びがあります。

何が足りなかったのか、どこをどう伝えれば良かったのか。

そのプロセスを繰り返すことで、自分なりのプロンプト設計力が養われていくのです。

すべてを完璧に使いこなす必要はありません。

ですが、部分的にでも活用してみることで、「こう使えば役立つかもしれない」という気づきは必ず得られます。

ChatGPTは、使い方次第で仕事の質を高めるパートナーになります。

そして、それは、何よりも自分自身の思考と行動の積み重ねでしか到達できない視点でもあります。

迷ったら、とにかく触れてみる。試してみる。それが“使いこなす”第一歩です。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!

コメント