ごきげんよう。

「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。

当ブログ運営しているケンタロウです。

忙しい毎日のなかで、「AIを仕事にするマインドとは?」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、企業と個人で求められる“質”の違いに戸惑っていませんか?

平日は仕事に家事、育児と時間に追われ、“AI活用”には興味あるけれど、どう始めればいいか分からない、そんな悩みを抱えていることでしょう。

そこで、この記事の結論をまずお伝えします。

“仕事でAIを使う”意識を持つためには、企業と個人の視点の違いを理解し、“質”のズレを埋める具体的アクションを取ることが不可欠です。

具体的には、以下の3つを軸に解説していきます:

- ①企業がAIに求める“再現性と効率”と、個人が重視しがちな“アイデアとスピード”の違い

- ②その差をどう認識し、具体的スキルやマインドセットに落とし込むか

- ③実践で使えるフレームワーク&チェックリストを使って、即日取り組める方法

この導入文を読んで「なるほど!」と思ったあなた、いますぐ記事を読み進めることで、「今日から使えるAIを仕事道具に変える方法」 が手に入るでしょう。

AIを仕事にするマインドとは?その本質を理解する

AI活用が進む時代、求められる“仕事意識”の変化とは

かつて「仕事」といえば、手足を動かし、人と会話し、時間をかけて成果を積み重ねるものでした。

しかし今、AIの登場によって“仕事の定義”そのものが揺らぎ始めています。

単なる道具ではなく、思考パートナーとしてのAIが求められるようになったのです。

この変化に対応するには、従来のマインドセットを根本から見直す必要があります。

特に「AIを仕事にどう取り入れるか」ではなく、“どう共存し、成果を最大化するか”という視点が欠かせません。

だからこそ、AIを使いこなす人が重視すべきなのは、ツールの知識ではなく、使う目的と思考の柔軟性なのです。

マインドとは“考え方”だけじゃない:行動にどう反映させるか

「マインド」と聞くと、心構えや意識のように捉えがちですが、AI時代におけるマインドとはそれだけではありません。

実際の行動にどう落とし込むかが重要です。

たとえば、AIを活用したアウトプットを評価する際に、完成度だけでなく“プロセスの工夫”を評価する視点を持つこと。

それは、AIが生成したものをただ使うのではなく、自分の意図や目的に合わせて調整し、価値を上乗せする姿勢を意味します。

このような思考の変化は、実務において圧倒的な差を生むポイントです。

特にクリエイティブ領域やマーケティング、教育現場などでは、AIの提案をただ受け入れるだけでは不十分。

人間の視点を持ち込むことで、AIが出せない“共感”や“信頼”を生むコンテンツへと昇華できるのです。

成果を生む人の共通点は「AIに使われる」から「AIを使う」思考

AIの利便性に頼りすぎて、何を作るかより、どう作るかが先行してしまう人が増えています。

ですが、本質的な成果を出す人に共通しているのは、“AIに使われる”状態から抜け出し、“AIを使う”主体的なスタンスを持っていることです。

彼らは、生成されたアイデアを鵜呑みにせず

「なぜこの提案が出たのか?」

「どうアレンジすれば読者に響くのか?」

といった問いを持ち続けています。このように、AIを起点に思考を深めることで、真のアウトプットが生まれるのです。

疑問:AIを導入しても仕事の効率が上がらないのはなぜ?

「AIを導入したのに、思ったほど生産性が上がらない」という声はよく聞かれます。

これは、“使い方”に問題があるというより、“考え方”のギャップが原因であることがほとんどです。

たとえば、ただAIに文章を書かせて終わりにしてしまえば、その精度や表現力に不満を感じるのは当然です。

しかし、「読者の悩みに寄り添う」「独自の経験を補足する」といった人間的な視点を加えることで、AIのアウトプットは格段に質が向上します。

つまり、AIに丸投げするのではなく、“どう活かすか”というマインドが結果を左右するのです。

これこそが、次章「企業と個人で異なる“質”の基準とは?」に繋がる鍵となります。

企業と個人で異なる“質”の基準とは?

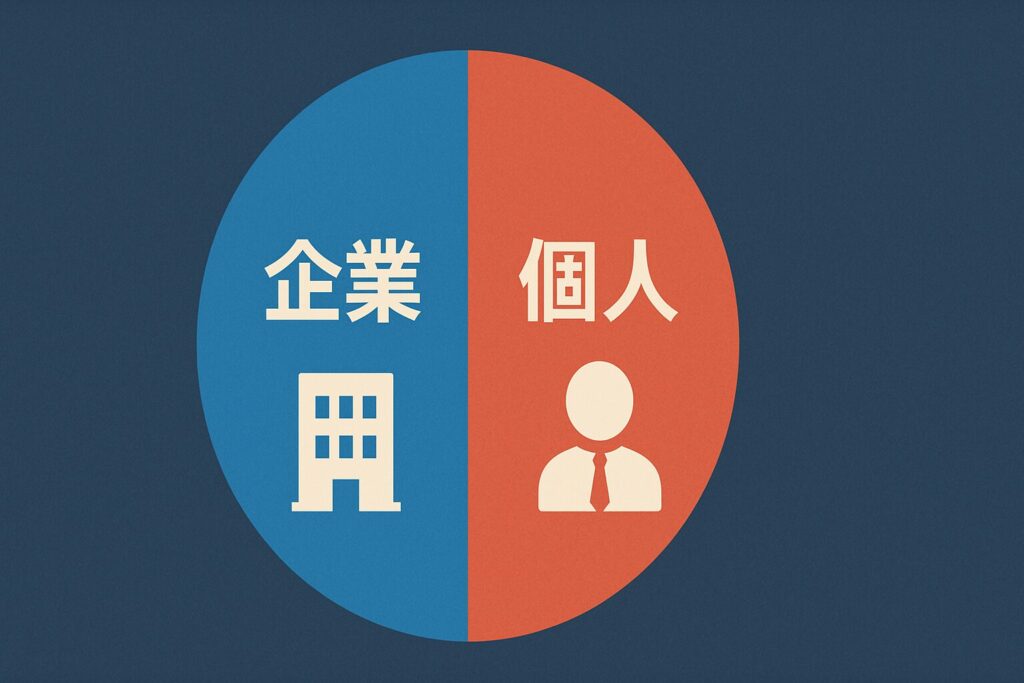

企業がAIに求める「再現性・生産性」の視点

AIを仕事に取り入れる際、「企業がAIに求めているものは何か?」という視点を持つことが非常に重要です。

多くの企業がAIに期待するのは、安定して同じ品質の成果物を出し続ける“再現性”と、人件費や時間を削減できる“生産性”です。

言い換えれば、どんなスタッフが使っても、同じ結果が得られるかどうかを重視しています。

この点で重要なのは、AIを単なる便利ツールとして捉えるのではなく、「どうやって社内の業務フローに組み込み、標準化するか」という視点です。

たとえば、マニュアル作成や問い合わせ対応などの業務にAIを導入する場合、**「誰がやっても同じアウトプットが出るか?」**という再現性が重視されるのは言うまでもありません。

ここに気づかず、「クリエイティブな出力が出せればOK」と考えてしまうと、企業とのマインドギャップが大きくなってしまいます。

つまり、仕事における“AIの質”とは、「成果の安定感と処理スピード」に直結する要素なのです。

個人が重視しがちな「発想力・スピード感」とのギャップ

一方で、個人レベルでAIを活用している多くの人は

「いかに早くアイデアを形にできるか」

「自分の作業をどれだけ楽にできるか」

という点に重きを置いています。

特に副業や個人ブログ運営をしている層にとっては、“効率”や“スピード”が優先されがちです。

この考え方自体は間違っていません。

ですが、“自分視点のAI活用”が中心になると、企業との“質の認識”にズレが生まれる可能性があります。

たとえば、AIが生成した記事の内容が面白くても、構成や整合性が欠けていたら企業のメディアには通用しないでしょう。

つまり、個人にとっての「良い成果物」が、そのまま企業で通用するとは限らないのです。

ここに、AIを仕事で使う際のマインドのズレがはっきりと表れます。

だからこそ、企業が“何を良しとするか”という評価基準を理解しておく必要があるのです。

“質の違い”を知ることが、マインドセット強化の第一歩

AIを使った仕事で成果を出したいのであれば、まず「企業が求める質」と「個人が求める質」のギャップを理解しなければなりません。

そのうえで、「どちらの視点でも通用するアウトプットを目指す」ことがAIを活用するうえでの新しいマインドセットになります。

たとえば、個人ブログを運営している方が企業案件を受ける際、「自分の感性やスピード感」だけで作業してしまうとクレームや修正指示が多くなることは避けられません。

逆に、再現性や構成力を意識して作業することで、「この人は任せても安心だ」と企業に思わせることができるのです。

この感覚は、どんな仕事でも活きてきます。

たとえば、デザイン、ライティング、マーケティングなど、それぞれの分野でAIにアウトプットを任せたあと、どう“調整”して価値を上げるかが問われるからです。

つまり、“AIで済ませる”のではなく、“AIを使って成果を整える”マインドこそが鍵になります。

質問:自分のAI活用が“企業目線”から見て通用するか不安です

この不安を抱く人はとても多いと思います。

特にフリーランスや副業を始めたばかりの人にとっては、「自分のアウトプットが企業基準に合っているかどうか」という判断は難しいものです。

ですが、安心してください。

重要なのは、完璧を求めることではなく、「企業が重視する視点でチェックできるか」を意識することです。

具体的には、・再現性(誰でも同じように作業できるか)・整合性(ロジックに矛盾がないか)・納期管理(プロセスがスムーズか)といった観点で自己チェックしてみましょう。

この習慣を持つだけでも、あなたのAI活用は“個人レベル”から“企業レベル”へと一歩近づきます。

次のセクションでは、具体的にそのマインドをどう整えるか、実践的な手法をご紹介していきます。

今日からできる!マインドを整える実践ステップ

Step1:アウトプットの目的を明確にする

AIを仕事に活用する際、最初に取り組むべきは「この作業の目的は何か?」という明確なゴール設定です。

何を伝えたいのか、誰に届けたいのか、どのような成果を狙うのか。

これらが曖昧なままでは、AIが出力した情報もブレてしまいます。

たとえば資料作成なら、社内報か営業用かで構成もトーンも変わります。

AIは柔軟に対応できるツールですが、指示する側がブレていれば、出力も精度を欠くのです。

そのためには、目的に対して必要な情報と不要な要素を事前に整理する習慣を持つことが大切です。

こうした意識を持つだけでも、AIとのやり取りは格段に変わり、業務効率や精度の面でも目に見える効果が出てきます。

目的を明確にすることは、AIを活かす“人の思考力”を引き出す第一歩でもあるのです。

Step2:PDCA思考でAIとの連携を高める

AIを使った仕事では「出して終わり」ではなく、出力された結果に対して改善サイクルを回す姿勢が何より重要です。

つまり、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)という思考をAIとの関係に組み込むことが求められます。

多くの人が「AIに聞いて終わり」にしてしまいがちですが、それではただの“辞書利用”と変わりません。

たとえば、AIにブログの導入文を書かせたとします。

ここで重要なのは、「内容は目的と合っているか?」「読者の反応を想定しているか?」といった観点で確認し、必要に応じて再プロンプトを調整することです。

この過程を繰り返すことで、自分自身のアウトプット基準が高まり、AIの使い方も洗練されていきます。

PDCAを自然に回せる人は、AIを“指示待ちツール”としてではなく“進化させるパートナー”として捉えることができるようになるのです。

Step3:質と効率を両立させるツール選びのポイント

ツール選びは、AIを仕事に取り入れるうえで避けて通れない課題です。

しかし、ここで意識すべきなのは「何が流行っているか」ではなく、「自分の業務や思考フローに合うかどうか」という視点です。

たとえば、文章生成に特化したAIもあれば、表や図解まで自動で出力するツールもあります。

ポイントは、自分が「どこに時間をかけたくないのか」「どこに注力したいのか」を明確にすること。

これにより、必要なアウトプットだけを効率良く得られる仕組みを整えることができます。

また、どんなに高性能なツールでも“使いにくい”と感じたら成果にはつながりません。

そのため、無料トライアルや操作性の確認を怠らず、自分の手になじむツールを選ぶことが結果的に「質と効率の両立」につながるのです。

まとめ:企業にも個人にも通用する“思考と行動”をセットで養う

AIを仕事に活かすには、ただ使うだけでは不十分です。

“なぜ使うのか”“どう使うのか”を明確にし、その結果を検証・改善していくという思考プロセスを習慣化することが不可欠です。

そして、そのプロセスに合うツールを見極め、使いこなす行動力も求められます。

この“思考と行動”のセットこそが、企業と個人のどちらでも通用する「AIマインド」を育てる原動力になります。

マインドは技術ではありませんが、スキルや成果に直結する“目に見えない武器”です。だからこそ、今日から意識的に取り入れてみてください。

ここまで読んで、AIの仕事に本気で挑戦してみたいと思った方は先日書いた「本気で「AI」の仕事をしたいですか?初心者でも簡単に始められる『ココナラ』活用法」と云う記事がありますので、是非読んでみて下さい。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!