ごきげんよう。

「ゼロからのAIフロンティア」へようこそ。

当ブログ運営しているケンタロウです。

「GitHub Copilotを使いこなして開発効率をアップさせたい」

そんな中級者エンジニアのあなたへ、今回の記事をお届けします。

AIによるコード補完は一見便利そうに見えて

「本当に自分のスキルで使いこなせるのか?」

「初級者と違い、中級者が求めるのは単なる補助じゃない」

という声もよく聞かれます。

そこで本記事では、GitHub Copilotを中級者が戦力として使いこなすための5つのコツをご紹介。

単なる紹介にとどまらず、実践でどう役立つのか、どうすれば精度を最大限に引き出せるかに焦点を当てています。

この記事を読み終える頃には、GitHub Copilotを“補助ツール”ではなく“開発の右腕”に昇華させるイメージが、きっと掴めるはず。

今まで

「なんとなく便利」

だったCopilotが、あなたにとって“なくてはならない存在”に変わることでしょう。

それでは、GitHub Copilot中級者活用の真髄に迫っていきましょう!

GitHub Copilotとは?基本機能をおさらい

GitHub Copilotの仕組みとは?

GitHub Copilotは、GitHubとOpenAIが共同開発したAIコード補完ツールです。

ソースコードの一部や関数の記述をもとに、次に来るコードを予測して自動補完してくれます。

そのため、コードの記述スピードが大幅に向上し、開発全体の効率化につながります。

仕組みとしては、OpenAIのCodexという自然言語処理モデルをベースに、GitHub上に公開されている大量のコードを学習データとして活用しています。

つまり、単なるテンプレ補完ではなく、文脈や変数名を読み取りながら提案してくれる点がポイント。

まるでペアプロをしているかのような自然なコード生成が可能で、とくに“手が止まりがちな場面”で力を発揮します。

サポートされている主な言語とエディタ

GitHub Copilotは幅広いプログラミング言語に対応しています。

公式には、Python・JavaScript・TypeScript・Ruby・Go・Java・C#などが明記されており、HTMLやCSSなどのマークアップ言語にも提案が可能です。

ただし、言語によって提案精度には差があり、英語ベースの言語や人気の高い言語ほど精度が高くなる傾向があります。

エディタに関しては、Visual Studio Code(VS Code)が最も相性が良く、GitHub Copilot公式の拡張機能が提供されています。

それ以外にも、NeovimやJetBrains製品などにも非公式プラグインを介して導入が可能ですが、推奨はVS Codeです。

無料プランと有料プランの違い

GitHub Copilotには有料プランが基本ですが、一部無料枠も存在します。

まず、学生やオープンソース開発者向けには無料で利用できる特典があります。

これはGitHub公式の

「Copilot for Students」

などの取り組みです。

一方で、一般の開発者向けには月額制の料金体系が設定されています。

執筆時点では月額10ドルまたは年間100ドルのサブスクリプション方式が採用されており、常時最新のAI補完機能が利用可能です。

また、有料プランでは、Copilot LabsやCopilot Chatといった補助機能も随時試用対象に含まれます。

無料と有料の違いを一言で言えば、“継続的に進化する補完機能と開発体験”が手に入るかどうかです。

以上が、GitHub Copilotの基本機能とその活用基盤となるポイントです。

次の章では「なぜ中級者にとってCopilotが有効なのか?」を掘り下げていきます。

なぜ中級者にとってGitHub Copilotが有効なのか?

初級者との活用法の違い

GitHub Copilotは、利用者のスキルレベルによって「使い方」と「効果」が大きく変わるツールです。

初級者にとっては、構文のサンプル提示やよくある関数の自動補完といった学習補助の役割が中心です。

一方で、中級者が求めるのは「時短」や「省力化」だけではありません。

自分の設計意図を保ちながら、細かい実装をCopilotに任せることで、より高次のタスクへ集中するという活用の方向性が特徴的です。

つまり、初級者が「教科書代わり」として使うのに対して、中級者は“チームメンバーの一員”のようにCopilotを捉えているのです。

中級者にとってのメリットと課題

中級者がGitHub Copilotを導入する最大の利点は、ルーチン化されたコード作業から解放される点にあります。

変数の初期化、ループ処理、APIとのやりとりなど、書く内容がある程度パターン化されている部分をAIに任せることで、思考力が求められる設計やロジック構築に集中できます。

また、複数の選択肢を提示してくれるため、単に「早く書ける」だけでなく「より良いコードに辿り着ける可能性」も高まります。

とはいえ、課題もあります。AIの提案は必ずしも文脈に合っているとは限らず、最終的な判断や品質管理は人間側の責任です。

レビューの工数を削減するつもりが、逆に見直しの手間が増えるという事態も起こり得るため、「AI任せ」にしない運用方針が重要になります。

「書く」より「設計」に集中できる環境が整う理由

中級者のエンジニアにとって、本当に時間をかけたいのは「どう作るか」の部分です。

しかし現実には、日々の開発の中で、実装に時間を取られ「設計」や「最適化」まで手が回らないという状況が少なくありません。

そこで、Copilotを導入することで、定型的なコードを自動化し、設計やアーキテクチャ検討など「創造的な作業」に専念できるようになります。

この構造こそが、中級者のスキルをさらに引き上げるためにCopilotが果たすべき役割といえます。

ツールとしての価値を引き出すには、「書くためのツール」から「考える時間を増やすためのツール」へと認識をシフトさせることがカギとなります。

GitHub Copilot中級者向け:コード補完のコツ5選

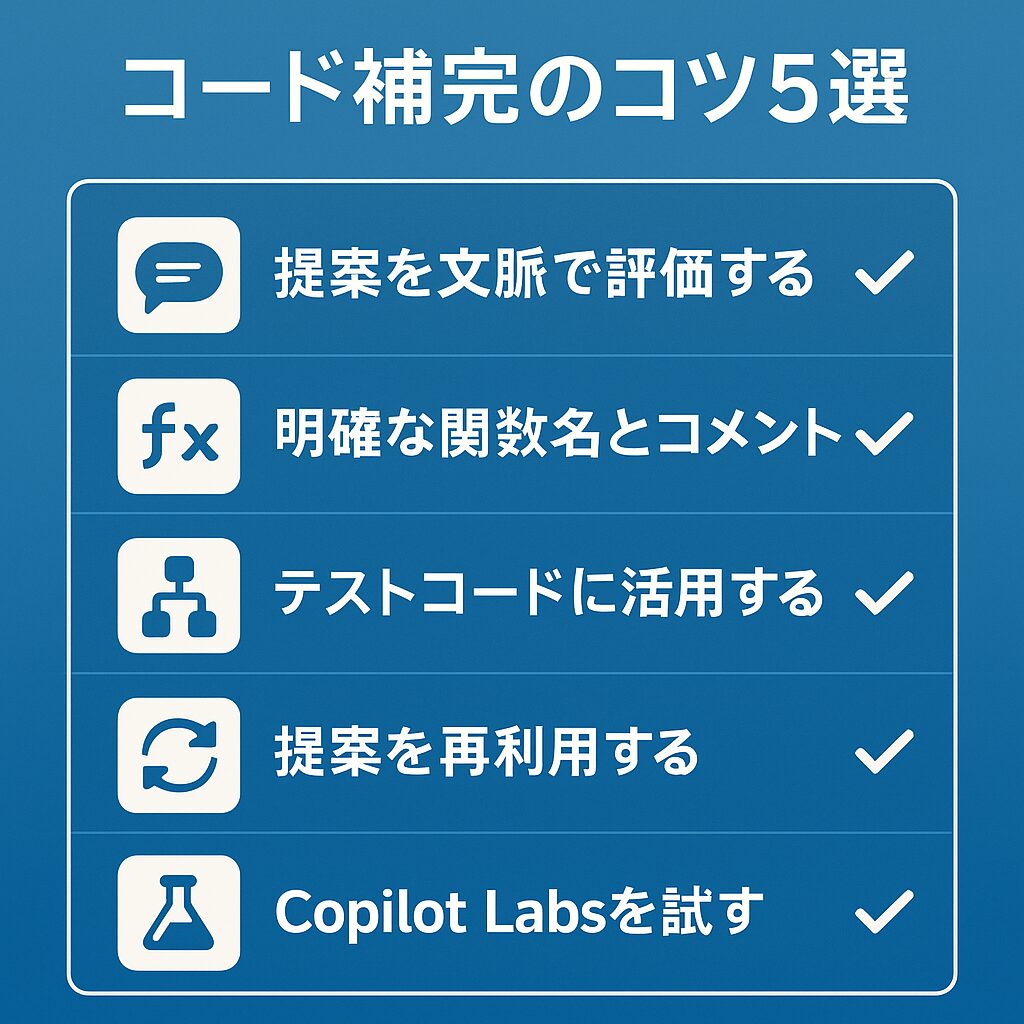

1. 提案を鵜呑みにせず、必ず文脈で評価する

GitHub Copilotの最大の魅力は、コードの続きを推測して自動生成してくれる点ですが、その提案をそのまま使うのは非常に危険です。

なぜなら、AIはコードの意図や業務要件を完全に理解しているわけではなく、あくまで“過去の類似パターン”からの推論だからです。

中級者に求められるのは

「この提案が今のプロジェクトの文脈に合っているか」

を見極める力です。

文脈を無視したコピペ的活用では、コードの可読性や保守性を損ねるリスクもあるため、常に自分の設計思想と照らし合わせながら取捨選択する姿勢が必要です。

2. 関数単位での明確な命名とコメントを活用する

GitHub Copilotは、関数名やコメントをヒントに提案の質が変わる仕組みです。

たとえば、関数名が “calculateUserScoreFromActivity” であれば、それに関連するロジックを推測しようとします。

つまり、読みやすく明確な命名や自然言語的なコメントは、Copilotの「精度向上の鍵」となります。

人間にもAIにもわかりやすい命名と説明を意識することで、より的確で実用的な提案を引き出すことが可能になります。

これは、

「AIに伝える技術」=「プロンプト設計力」

にも直結し、中級者にこそ求められるテクニックです。

3. テストコードにも活用することでカバレッジ向上

Copilotは実装コードだけでなく、ユニットテストやスナップショットテストの記述補助にも強みを発揮します。

特にテストコードは、手作業だと退屈で漏れやすい部分のため、Copilotの自動生成を下地にして効率よく網羅性を高めることができます。

すべてを任せるのではなく、まず自動で生成してもらい、それを人間の目で精査・修正するという流れが効果的です。

その結果として、本番コードの品質が安定し、CI/CDの信頼性も向上するメリットがあります。

4. 一部の提案を辞書登録的に再利用するテクニック

Copilotの提案は、一定のパターンで再現性があるため、開発チームや自分用に

「再利用可能な断片」

として蓄積していく工夫が有効です。

たとえば、APIのバリデーションやデータの整形処理など、プロジェクト横断で頻出する処理は、あらかじめテンプレートとして保存し、

「提示→修正→登録」

のサイクルで活用すると生産性が高まります。

提案の良し悪しを判断する視点と、価値ある断片を見極める視点の両方が求められるため、中級者以上の思考とリファクタ力が重要になります。

5. Copilot Labsで精度の変化を試してみる

GitHub Copilotの実験機能として提供されている

「Copilot Labs」

は、コードの変換・リファクタ・解説などを自動化するオプションツール群です。

特に、「このコードを簡略化して」や「Pythonで書き換えて」などのプロンプトを自然言語で投げられる点がユニークで、AIによるコード補完の可能性を一段階広げてくれます。

本格導入に際しては、実務コードへの影響をテスト環境で確認することが推奨されますが、実験的な利用によりAIとの“対話的開発”の感覚を養うことができます。

今後、著作権や生成コードの扱いに関する議論が進む中で、Copilotを「正しく活かす技術」は市場価値のあるスキルになるでしょう。

よくある疑問:GitHub Copilotで書かれたコードの著作権は?

自動生成されたコードの取り扱いについて

GitHub Copilotが生成するコードの著作権は誰に帰属するのか?

この疑問は、利用者にとって極めて実用的かつ重要なテーマです。

結論から言えば、現在のところGitHub Copilotによる出力コードは

「著作権の主張が難しいグレーゾーン」

に位置づけられています。

GitHub自身は、「出力結果はユーザーの責任のもと使用すべき」と公式に明言しています。

つまり、GitHub Copilotを使って得られたコードは“あくまで参考情報”であり、法的に著作権が保護されているとは限らないということです。

背景には、Copilotが既存の公開ソースコードを学習している点があります。

特定のOSSプロジェクトから抽出されたコードに類似した出力が生成された場合、“そのコードにオリジナリティがあるかどうか”や“何行連続で一致しているか”といった判断軸が関係してきます。

たとえば、10行以上のコードが既存OSSと完全に一致した場合、それを自動生成だからといって商用に無断で使えば「ライセンス違反」に問われるリスクも否定できません。

GitHub自体も、こうした懸念に対応するために

「フィルタ機能(duplicate code filter)」

を提供しています。

これは、公に公開されているリポジトリのコードと一致する可能性のある提案を除外するオプションであり、Copilot設定画面から有効化が可能です。

リスクを回避する最も確実な方法は、AIに任せっきりにせず、出力されたコードの由来を確認する習慣を身につけることです。

商用利用は可能か?

GitHub Copilotの出力を商用目的で使用すること自体は禁止されていません。

実際、Copilotの利用規約には、商用・非商用問わず使用できる旨が明記されています。

ただし、生成されたコードの内容に著作権が含まれる可能性がある以上、使用には慎重な対応が求められます。

特にエンタープライズ向けやSaaS開発の現場では、AIによる自動生成コードをそのままプロダクトに組み込むことはコンプライアンス上のリスクを伴う可能性があります。

そのため

「商用利用するならば、人間によるレビューとライセンスチェックを経たうえで利用する」

という運用が現実的です。

また、GitHub Copilotの法人向けプラン

「Copilot for Business」

では、管理者がポリシー制御できる機能や、セキュリティスキャンと組み合わせたワークフローの活用が推奨されています。

要するに、Copilotでの商用開発は

「可能ではあるが、無条件に安全とは言えない」

という認識を持つことが肝要です。

著作権・ライセンス・社内ポリシーの三点を軸に、プロジェクトに応じたリスクヘッジを怠らないようにしましょう。

中級者がGitHub Copilotを使う上での注意点

セキュリティリスクとコードレビューの重要性

GitHub Copilotはコード補完を強力にサポートする一方で、セキュリティの観点では慎重な運用が求められます。

自動生成されたコードの中には、セキュリティホールを含むものや、ベストプラクティスに反する書き方が含まれてしまうこともあります。

これはCopilotの学習元が

「GitHub上に公開された大量のコード」

であるため、内容にばらつきがあるからです。

特に入力値のサニタイズ忘れや認証・認可ロジックの簡略化といった問題は、そのままプロダクトに混入すれば重大な脆弱性につながる可能性があります。

このような背景から、Copilotを使ったコードは必ず人間の目によるコードレビューを通すことが不可欠です。

レビューでは、単なる動作確認にとどまらず、セキュリティ・保守性・パフォーマンスの観点からも確認する必要があります。

コードの品質保証をAIに丸投げするのではなく、あくまで“作業補助”として正しく位置づける視点が中級者に求められるスキルです。

また、開発チームとしてCopilotを導入する場合は、セキュリティポリシーに則った運用ルールを策定し、フィルタリング設定やライセンス検査の仕組みを組み込むことが推奨されます。

非対応の言語や構文での挙動に注意

GitHub Copilotは多くの言語に対応していますが、「万能」ではありません。

特に、ニッチなDSL(ドメイン特化言語)やマイナー言語では、精度が著しく低下するケースや、完全に対応していない構文も存在します。

たとえば、テンプレートエンジンや一部の設定ファイルフォーマット(YAMLやTOML)などでは、予測が中途半端になったり、文法的に破綻したコードが提案される可能性があります。

このような場合、Copilotの提案に過度な期待を寄せすぎず、自分で最終判断を下す意識が欠かせません。

また、チームで利用しているコーディング規約や命名ルールに沿った補完が得られないこともあるため、最終的な整合性は常に人の手で担保する必要があります。

補完ツールの性能は、使う言語・プロジェクトの構造・コメントの質などに大きく影響されます。

そのため

「Copilotが使えない場面があることを前提に、補助的に使う姿勢」

が、実用上もっとも安定した運用につながります。

次章では、CopilotのようなAIツールを取り入れた開発スタイルによって中級者がどのような進化を遂げられるのかについて、より実践的な視点から掘り下げていきます。

まとめ~GitHub Copilotで中級者が得られる進化とは?~

コードの質よりも思考の質を高めるパートナーへ

GitHub Copilotの本質は、コードを書く手間を省くことではありません。

真の価値は、「何をどう作るか」という“思考の質”を高めるための土台を築いてくれる点にあります。

手を動かす作業が減ることで、エンジニア自身が設計・最適化・テスト戦略など、高度なレイヤーに意識を集中できるようになります。

それは単なる作業効率の向上ではなく、“思考の時間”を確保するという、本質的な進化です。

GitHub Copilotは、あくまでもペアプログラマーのような補助者として存在するため、使い方次第でその恩恵は何倍にも膨らみます。

「このコードはなぜこうなるのか?」

を考え続ける姿勢こそが、中級者に求められる次のステップです。

Copilotを“使い倒す”ではなく“共に成長する”視点を持つ

AIを使い倒す——これは一見すると合理的な戦略のように見えますが、本当に必要なのは

「成長の伴走者」として向き合う視点

です。

GitHub Copilotを一方的に利用するのではなく、こちらからも積極的に

「命名」

「コメント」

「構造化」

などの情報を提供し、AIの提案精度を高めるための工夫を惜しまないことが大切です。

共に開発を進める存在として信頼し、適切に距離を取りながら使いこなす姿勢が、中級者の成熟度を一層引き上げてくれます。

その過程で、自分自身のコーディングスタイルや思考法が磨かれていくのは、Copilotとの協働がもたらす大きな恩恵です。

本記事で紹介した通り、Copilotはコード補完以上の可能性を秘めたパートナーです。

あとは、あなた自身がどこまでCopilotと“共に歩む”意志を持てるか——その問いが、次の開発フェーズを切り拓く鍵になるでしょう。

最新情報はXで発信中!

リアルな声や速報は @ZeroAiFrontier でも毎日つぶやいています!